在数字化支付日益普及的今天,扫码支付因其便捷性深受用户喜爱。这种支付方式也暗藏风险。近日,湖南警方通报了一起新型“二维码”盗刷案件,央视新闻也对此进行了曝光,这为我们敲响了手机支付安全的警钟。

案件回顾:二维码盗刷的作案手法

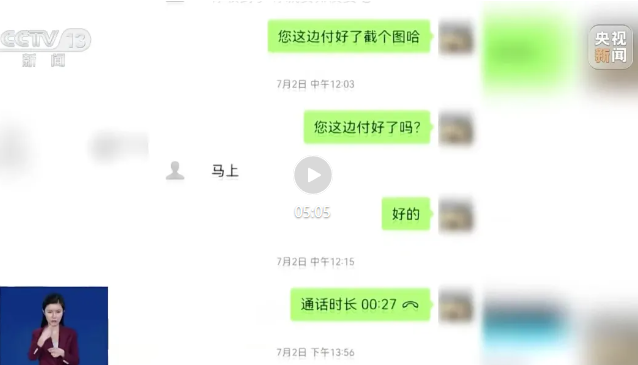

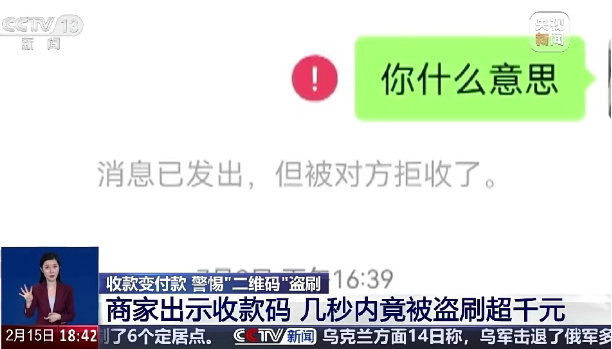

2024年7月,湖南警方破获了一起利用支付APP漏洞进行盗刷的案件。从事手机销售的赵女士在为客户展示收款码时,账户资金离奇被盗刷。犯罪分子利用赵女士对支付APP流程的不熟悉,通过视频通话获取其付款码,并利用免密支付功能瞬间盗刷资金。

经过调查,警方发现这是一个以黄某为首的盗刷团伙,他们在湖南、广东等地流窜作案,利用受害者对支付信息保护意识的缺失,短短时间内作案200余起,涉案金额高达一百余万元。目前,黄某等7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

支付APP的安全隐患

此次案件暴露出支付平台存在的一些问题。例如,许多支付平台的收付款码流程中,打开“收付款”功能时,首先出现的是“付款码”,用户在切换到收款页面前,付款码可能已被犯罪分子截屏或拍摄。此外,不少用户开通了小额免密支付功能,这无疑给犯罪分子提供了可乘之机。

防范措施与建议

为避免此类风险,支付平台和用户都需采取措施:

支付平台优化:建议,微信、支付宝等APP应尽快优化“收款码”获取流程。例如,当用户打开付款码页面时,系统自动对付款码进行模糊处理,只有在用户主动点击确认支付时,才显示清晰的付款码。此外,收款码和付款码应进行有效分离,避免用户误操作。

用户提高安全意识:警方提醒公众,保护支付信息至关重要,切勿随意展示收款码给他人。商家在遇到持有来源不明付款码的可疑人员时,应拒绝扫码,并及时报警。此外,用户应尽快设置“付款码”隐私保护,关闭免密支付功能。